Três poemas | Jéssica Duarte Silva

TRÊS POEMAS

a certeza certa das coisas é verde e não a purga infiel ao tumulto das rádios, rugas lacrimosas, sumidas casas.

tantas imagens, mas falham-me as imagens, os poemas poéticos, as rimas que brotam dos caules, a fotossíntese das plantas, antes antes do tempo ser velocípede motorizado e as bombas serem bombas antes do dilúvio; quando era mais simples construir a casa para vencer a morte, a sorte que sorri descarada aos deuses, antes do mundo ser de legos, de mãos assassinas que os derrubam num gesto infantil e gasto cegos sem temor ao ciclo das sirenes, sereias loucas e à roda, corda de dois gumes.

escuto o sino, os mortos sem campa, flores azuis-amarelas escuto. fico. sou tão fiel ao credo. aqui, fico à espera da ressurreição dos dias úteis.

não sei se a natureza se queda leda e cega entre as rugas que somos, as entranhas, farpas, arpas rompendo os dedos ou os dedos harpas

não sei se o amor age ou fixa primaveras templos, túmulos, rumos, rosas cristalinas não sei se o tempo anafórico pressente os

dedos a flecha do cúpido que abre fenda-orfeu em hades.

não. sei. sei das imagens e da guerra que não vejo, tapo a cor da névoa age nos nervos habituados aos quadros personificações alegóricas, danças macabras, elegias fúnebres.

sei. sei que ontem ainda é hoje. a besta levanta voo, pássaro de fogo e ele sobe sem nuvens ignorando o saber do mito, o eterno retorno à sombra, penumbra gélida, prometido ao sacrificial suplício do prometeu, à bomba.

sei do átomo e da cicatriz. sei dos castigos. são os mortos quem me falam escuto-os já sem mágoa, mas ressentidos aos sentidos humanos sem eleitos, perfeitos aromas, chuvas caídas, secas prometidas sem dilúvio, harpas perdidas.

amanhã, dizes-me o amor que nunca quebra, ledo, mas não cego com que ergo atlante, mas não o mundo que pesa e no instante desaba com o medo quedo, cedo.

seis de março de dois mil e vinte e dois

***

fico fixa na palavra asa que não voa dentro do vento em voocativo fico fixa na ave que não voa dentro do tempo passa sem gemido

somos dísticos fecundando campos por lavrar, amantes do cosmos sideral-ancestral dísticos fecundando folhas por abrir, quebradores de versos, ouço-os partir

sim! mas não hoje, gritas narratário indiscreto. hoje é domingo e tudo silencia mesmo o corpo que bombeia sangue se sustém sabático na pedra do devir.

deixa-me ir com o alento com que fui, sussurras, em voz baixa e astral. digo:

deixa-te ficar para recomeçar de novo, na rua transversal já sem fábricas, mas com povo.

inerte, confessas o delírio, ainda que fiel aos cravos, aos anjos rilkianos, à receção da obra nos anos cinquenta.

fixo os emails recebidos e por abrir, cansada da correspondência objetiva e doutoral fico pensando na possível descida de cesário verde a esta nova era de dígito e capital, mas não convém. a literatura hipertextual vive mortes e mortos, alertas-me nervoso,

mas não convém desvendar o fatídico erotismo tenebroso, a batalha constante pelo uno,

(o poema é a unidade circular, sistema circulatório, derme a cobrir os poros, choros lacrimosos, anáforas retumbantes a cobrir o musgo de brandão.

brando recomeço diante a precariedade da habitação, antes fosse possível dormir num verso, reverso de folha, casca de noz)

nós desdobrados em duas partes iguais, comunhão simbólica, ah, faltam-me os sonetos de camões e um cativo que não se quer cativo, mas livre e cativado rente à foz.

escuta: está toda a tarde a teorizar-se a si mesma. aumentam os volumes teoréticos, as escutas bélicas, os tratados de versalhes assinados em novos panteões humanos;

romanos, dizes, e eu rio diante o verso que não faz nenhum som ao abrir, és tu quem o dedilhas e trincas como fruta silvestre arrancada dos escombros, da memória.

ah, vã glória esta de ser bicho de quatro patas verticais, no leito final ouvem-se os ais,

perguntam-me os pupilos: “já viste alguém morrer de pé?” e eu reflito o próprio eu, medito a morte. “sim, mas depois cai, horizontal no horizonte de friederich.” a criança ri. no fundo, a criança nasce pronta e nós despreparámos para que lute mais.

sabendo-o, ensino-lhe raios de sol com arquiteturas dentro. mies van der rohe, escreve: mies band der rohe, janelas abertas ao jasmim, ao coração das casas estendidas ao jardim do éden. aqui.

aqui, fixa o contorno da árvore em ideia. não esperes mais pelo rei que se vier, virá trajado de blue jeans, já sem império, infantil ainda-fictício fixa o jardim, a casa, o coração da casa, o palpitar ardente das ruas.

treze de março de dois mil e vinte e dois.

***

não sou o que dizes ser inteiro e místico não sou a tua fúria. sou as ondas que bebes em cálice marítimo caído em mim em dístico

quero-te inteiro e sistmíco, ritmado com o tempo desaparecido e em miragem, vácuo-vaza maré, cheia de nós em concha.

tu esperas na esplanada perpétua eu viajo o museu das fugas cumprindo ritual das purgas

(talvez com medo da dissipação do teu ser antes de ontem)

quero-te antes de ontem, amanhã depois do apocalipse relampejar os versos os ermos que crias, as cordilheiras que nos separam o sopro disperso quero-te depois de ontem, amanhã antes do renascimento das musas coroar-te vivo porque morto é trágico e sádico o tempo em que espero

nua, nua na lua junto do comboio que desespera em linhas sujas coroar-te morto porque vivo é intemporal e árido o relógio que não pára

a despedida é sempre fatal, dizes sem que olhes os olhos que deixas divido a despedida é sempre anáfora, mas dói querer ficar dentro das nuvens, ferido

estou na tua mácula. rosto de sinais, estrelas cadentes em caldeirões de mágoa estou na tua água. saliva que deslizas nos seios das rosas, vermelhos lírios. afaga-me os cabelos. gritas e choro as paisagens, os vidros entre as paisagens calo até arder menos o colapso de júpiter, corais-neptuno, maremoto em mim deixa arder a sarça ardente sem memória, doer o ventre púrpura dos santos deixar arder o altar de prata sem história, doer o búzio violeta dos cantos

se deixares quebrar atlantes, o mundo cai em mãos de asa e em brasa turva se a tuba toca gritos de sirenes em odisseico voo, o mundo arrasa o templo

nele vais com apolo em carros velozes de oiro e néctar. sopras o alento-vento nele vais sem a mansa mãozinha que te peço nas estradas nacionais e curvas

tu, que és o cativo que me tem cativa e eu em ti vivo tu, que és o cativo que me tem sem que me queiras viva cresces dentro dos pormenores das notas soltas, revoltas afrodite espasma a rocha que inventas, sustentas adamastor muro de berlim oscilatório, ser e nada dentro da nossa língua

não sei se o tempo desgasta as faces dos anjos, as arquivoltas não sei se as coroas solidificam ou antes se evaporam no espanto

habito no contrário das marés, as silvas soltas presas em arames habito na força gravítica contraditória, o recinto-plinto noturno mas sem chopin, entre os choupos roucos ouço tua voz diluída no fundo em mim, no fundo de mim, dentro do fim onde recomeças vertical catedral entre arranha-céus quando o céu estremece fratal

cristal límpido

cuspo a epiderme das aves o monstro tem fome e dorme

sem que te preveja o rio, o puro fio os não-milagres de um país que escreve a epopeia à beira-mágoa, na ágora sem dédalos

estremeço. aqui os teus dedos captam fotográficos espantos estremeço. aqui o teu instante azul de poema-pérola irregular angular em cima de teus vislumbres urbanos, cidades pulmonares ansiando anciões deuses lunares dentro disto que é pele e arde de amar

sem que o saiba sem que o caiba no cabide das humanas esferas

a praia está deserta de desertos áridos no centro da tua boca a praia está encoberta de reis que nunca voltam, andam à solta morrem para viverem sempre naus descobertas em sílabas ocas mas a tua morte nunca a cumpro senão em pesadelo profano poema desfeito em fénix cicatrizando as algas, lua entre as marés

é preciso mais do que o pão nosso de cada dia é preciso mais do que a massa arquejante de artémis o espírito, amor, é voocativo que nos eleva os músculos o espírito, amor, é asa-delta que nos solta em hades como aves feitas de propósito para cair e subir ao cume das cariátides

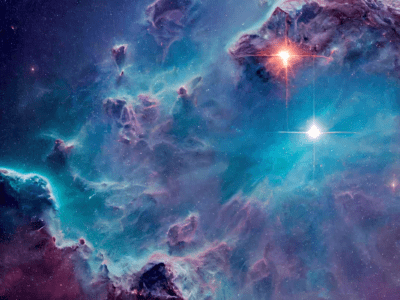

voláteis as viagens dentro de uma nebulosa dentro da tua prosa pontiaguda, espada astuta, embriagando baco e os deuses que não bebem erguem aurora que cai de tanto escutar a glosa

amar-te os silêncios depois da prosa, doar-te o amor, doar-te a rosa do dicionário de símbolos, mil anos sol tu, destronando cronos num verso reverso onde Sou diamante diante dias

a guerra termina no mês vindouro, profetizo marte findo a cólera, fundo o degrau onde te sentarás eterno findo o inverno, fundo pérsefone espalhando a flora e sem demora aprendo a soletrar a-mar-te.

vinte e nove de maio de dois mil e vinte e dois.

Jéssica Duarte Silva: Nascida no Porto, no ano de 1997, licenciou-se em História da Arte e concluiu, em 2022, o mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes, especialização em Estudos Comparatistas, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Atualmente, encontra-se inscrita no doutoramento na mesma instituição de ensino. Tendo participado na Antologia “110 anos, 110 Poetas” da Universidade do Porto (2022), escreve (poesia) com regularidade, embora não a publique.