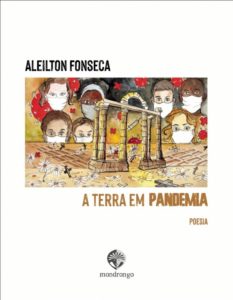

FRAGMENTOS DO POEMA “A TERRA EM PANDEMIA”

RELEASE

“A Terra em Pandemia”, de Aleilton Fonseca, é um longo poema que narra a trajetória do corona vírus pelo planeta, desde janeiro até setembro de 2020, trazendo morte, desespero e luto a todos os povos, países e cidades do mundo. O poema estrutura-se em cinco cantos: I. O enterro dos mortos; II. Um jogo de cartas; III. A Terra em Pandemia; IV. O desfile das infâmias; V. Canto final. Um poema trágico-lirico-narrativo, híbrido, polissêmico, intertextual, alegórico, irônico, grave. São 620 versos, em 62 estrofes. Com uma gradação cronológica exata, registra aspectos tristes e emocionantes da pandemia no Brasil e no mundo. Dialoga com o famoso poema “The Waste Land” (1922), de T.S. Eliot, ao descrever a terra devastada pela doença e pela dor, em que o sofrimento e o luto levam o poeta a refletir sobre as estruturas podres de um mundo enfermo, que não respeita as regras da Natureza e por isso se encontra condenado pela crise ecológica e pelas desigualdades sociais. Um ambiente desequilibrado, poluído e perigoso, onde a sobrevivência se torna cada vez mais difícil e sofrida. Como protesto, o poema convoca e cita diversas vozes de poetas e filósofos históricos como Ovidio, Platão, Dante Alighieri, William Shakespeare, Cervantes, Camões, Descartes, Charles Baudelaire, Sthéphane Malarmé, Fernando Pessoa, Gottfried Benn, Albert Einstein, Walter Benjamin, Octavio Paz, Jorge Luís Borges, Gregório de Mattos, Castro Alves, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Ferreira Gullar, Patativa do Assaré e outros, para denunciar as mazelas sociais, os interesses políticos e econômicos que ameaçam a saúde e o bem-estar social, e o abandono de milhares de pessoas ao perigo da contaminação e da morte. O mundo é visto como uma grande Babel enferma e convulsa, a serviço dos poderosos. Há várias passagens originais em inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, chinês catalão, japonês e até em árabe, grego, latim e sânscrito, tudo traduzido e explicado em 62 notas de rodapé. São citadas passagens de livros como Bhagavad Gita, I Ching e a Bíblia, com versículos do Apocalipse. A pandemia é vista como uma provação, uma “travessia no pântano”, que a humanidade terá de superar para atingir uma consciência maior sobre si mesma. Somente com muito esforço, o conhecimento e a ciência, poderá achar a cura através de uma vacina redentora. O poema termina com a esperança de que o sofrimento da pandemia leve o ser humano a refletir e aprender a lidar melhor com a vida, com o seu semelhante e com o meio-ambiente. Só assim a Mãe-Natureza poderá revelar a cura e promover um novo equilíbrio, com seus quatro elementos essenciais. “A Terra em Pandemia” é uma reflexão profunda sobre a humanidade atual, em meio à pior crise de sua existência.

- Fragmentos do poema “A Terra em Pandemia”

A TERRA EM PANDEMIA

ALEILTON FONSECA

- O ENTERRO DOS MORTOS

Abril e maio foram os mais cruéis dos meses.

Malmequeres pisoteados nos cemitérios,

Canteiros de corpos infectos em covas rasas.

Tristes dias, noites hediondas, ao pôr do sol

Contavam-se os cadáveres empilhados nos corredores.

O beijo da morte, terno e eterno, a todos iguala?

Desespero e pranto, pena e raiva. Améns.

O verão dera sinais; e fomos vis, cegos e surdos.

Agora caem as lágrimas das chuvas de outono,

E nada nos salvará da travessia no pântano.

O inverno virá mais frívolo, sem agasalhos para a dor,

Envolvendo a terra em névoa e luto, nutrindo

Sementes opacas, das quais não germinam cores.

Eine schmerzhafte Wahrheit ist besser als eine nützliche Lüge.1

A primavera será de saudades, tempo de encontros anulados,

Missas e cultos em memória dos entes queridos.

Emparedados em casa, no refúgio das máscaras,

Sofremos de solidão, ansiedade e síndrome das paredes.

Paramos junto aos pórticos, sem ânimo nem ângulo.

As lágrimas secaram? Ainda saberemos cantar?

Ao sol, retomamos as trilhas das orlas e calçadas.

Estamos pálidos e abatidos, cabisbaixos e assustados.

Tomamos cerveja e água, quando possível conversamos.

Nossos planos se limitam a estarmos vivos amanhã.

Quando éramos felizes, assaz inocentes de nós,

Aceitávamos convites, viagens, passeios. Fugas.

De praias a montanhas. Sítios e fazendas. Cidades.

Exercitávamos os cartões de crédito, crédulos.

Levávamos célebres livros que não líamos.

E os trazíamos de volta para novas jornadas.

Os senões do futuro batiam na cara. Os avisos.

O monstro invisível gestava-se, micro e máximo.

Aus unnennbaren Zeiten

eine hat dich zerstört,

Rufe, Lieder begleiten

dich, am Wasser gehört,

Trümmer tropischer Bäume,

Wälder vom Grunde des Meer,

grauendurchrauschte Räume

treiben sie her.2

(…)

Cidades irreais! Só existem se as vivemos em suas vias, normais.

Sob a neblina fria de uma estação chuvosa, cinza e doentia,

Uma multidão fluía nas ruas, no Viaduto do Chá, na 25 de Março.3

Eram muitos, e inadvertidos, a compartilhar a centelha fatal nas mãos.

Jamais pensei que a morte a tantos ceifaria, mesquinha e voraz.

Breves, entrecortados suspiros, ofegantes, sem ar, caíam mortos.

Os cadáveres que plantamos nos jazigos urgentes, mal-acabados,

Já começaram a germinar? Exalarão livores na primavera?

Ou foi o calor tropical que os estragou em seu leito eterno?

Ou semeamos em terra infértil triste oferenda aos vermes?

Advirtam-se todos: os portões dos cemitérios estão abertos.

Os coveiros trabalham dia e noite, sem descanso, e silenciosos.

Abrem valas, escavam a terra seca, removem pedras e raízes.

E depõem nas celas todos aqueles que foram, em vão, sentenciados.

Os mortos indagam: por que nós? Não aceitam preces nem lamentações.

Os vivos, se oram, é por si: Anima eius et animae omnium fidelium

defunctorum per Dei misericordiam requiescant in pace.4

A ninguém é dado inocentar-se persignado diante das tumbas.

Não há repouso nem paz para cerca de um milhão de mortos

Que se revolvem, inconformados, no coração dos entes queridos.

Prende os cães dos mortos à distância, oh amigo do homem,

Ou eles virão com suas unhas afiadas no afã de desenterrá-los!

Oh anjo decaído, que subjugou a própria mãe e violentou seu corpo.

Adorador de Baal, a efígie do vil metal, nos altares das grandes Bolsas.

Que valores? Para os pobres, o céu! Para os ricos, palácios e troféus.

Tu que me lês, por que me rejeitas, se essa dor é infinita e plural?

Oh leitor infiel, aproxima-te, com teus punhos cerrados.

Ao ler o poema, o roubas de mim, sem nenhuma consideração.

Lê-me! Perdoa-me! Escreve o teu próprio testamento!

Hypocrite lecteur, – mon semblable, – mon frère!5

(…)

III. A TERRA EM PANDEMIA

Cidades irreais, nulas paisagens, portas e portões trancados.

Paris, a Torre Eiffel reduzida a enorme maquete de ferro.

A grande estrela reflete a tristeza e o silêncio dos jardins.

Champs Elysées solitários. Já não se ouve a canção:

Je m’baladais sur l’avenue

Le cœur ouvert à l’inconnu

J’avais envie de dire bonjour à n’importe qui.6

A cidade perdeu a luz; em seu Arco não há Triunfo.

Sem passeios, sem piqueniques às margens do Sena.

Nada vale a pena, se a alma ficou pequena.7

Lisboa revisitada! Em pleno estado de emergência.

Não há quem admire o Tejo entre as névoas da manhã.

Ninguém a cruzar a Praça do Comércio, nem a Rua Augusta.

Nos jardins da Torre de Belém só o relvado a apanhar sol.

Ninguém aguarda o comboio na Estação do Cais do Sodré.

O Castelo cerrou os portões. E só o vento visita Alfama.

As casas de fado gemem em silêncio. E tudo emudece.

E a poesia que folheio a esmo ainda mais me entristece:

Meu pobre Portugal, dóis-me no coração.

Teu mal é o meu mal por imaginação.8

(…)

- CANTO FINAL

Eu me sinto exausto! E não hei de ser discípulo do Fausto.

Tampouco serei um notário ad hoc do Reino de Hades.

Aqui eu paro de contar os mortos, e dou a palavra à História.

A ata permanece aberta até o último enterro, o pranto final.

A deusa que salva, e ora se gesta nas fórmulas da Ciência,

Há de nos restaurar a honra de viver sem rogar clemência.

A vida em seu leito reto, em busca de um novo porvir.

O Corpo, o Verbo, o Tempo, o Oikos: o Ego coletivo e plural.

Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos.9

Axé! Amém! Salaam Aleikum! Saravá! Namastê! Shalom!

As profecias estão na Lei. Eis a visão do oráculo:

A besta foi presa – e com ela o falso profeta,

Que fez prodígios na sua presença,

Com os quais tinha seduzido

Os que tinham recebido o caráter da besta

E tinham adorado a sua imagem.10

Alegorias do bem e do mal; a vida conflui no meio.

Para além de tudo que há e se move. Cogito ergo sum.11

Em cada um de nós o seu próprio deus.

Em cada um de nós sua única salvação.

Salvem-se os sábios, guardadores do fogo,

Em abrigos seguros, no fundo das consciências.

Eles manterão acesa a chama que iluminará os pósteros.

Há sinais nas praças, nos becos, nos lares, nos corações,

E todos serão aquecidos sob sua luz,

Sem receio de ser, sem medo de amar. Em verdade,

Em verdade vos digo: tudo a seu tempo se cumpre,

Por uma lógica que lhe é própria e imanente,

A vida fluindo conforme os quatro elementos:

Salve, Gaia, oh Mãe Natureza! Ad plenam vitam.12

Notas

1 Nota 4 no original: “É melhor uma verdade dolorosa do que uma mentira útil.” Frase atribuída a Thomas Mann. (1875-1955). Fonte: https://falschzitate.blogspot.com/

2 Nota 5 no original: “De tempos indizíveis / alguém te destruiu, / gritos, canções te acompanham / ouvidas junto à água, / destroços de árvores tropicais, / selvas do fundo marinho, / sussurrantes espaços de cinza / para aqui se arrastam.” Estrofe do poema de Gottfried Benn (1886-1956), “Immer Schweigender”. Tradução de Dora F. da Silva. In: FRIEDRICH, Hugo. Estrutura da lírica moderna. São Paulo: Duas Cidades, 1978.

3 Nota 7 no original: Logradouros públicos da cidade de São Paulo, Brasil.

4 Nota 8 no original: “Que sua alma e a de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz”. Oração fúnebre cristã.

5 Nota 9 no original: “Que sua alma e a de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz”. Oração fúnebre cristã. 9 “Hipócrita leitor, – meu semelhante, – meu irmão!” Versos de “Au lecteur”, de Charles Baudelaire (1821-1867), poema de abertura do livro Les fleurs du mal (1857). In: BAUDELAIRE, Charles. As flores do mal. Tradução de Ivan Junqueira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.

6 Nota 19 no original: “Eu estava passeando na avenida / O coração aberto ao desconhecido / Eu queria dizer olá não importava a quem.” Versos da canção “Champs Elysées”, composição de Pat Deighan / Pierre Delanoë, tendo como principal intérprete o cantor Joe Dassin (1938-1980).

7 Nota 20 no original: Paródia dos versos “Tudo vale a pena / se a alma não é pequena”, de Fernando Pessoa (1888-1935).

8 Nota 21 no original: Versos do poema “Meu pobre Portugal”, de Fernando Pessoa (1988-1935).

9 Nota 59 no original: Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º.

10 Nota 60 no original: Apocalipse, c.19, v. 20. Bíblia sagrada. Rio de Janeiro: Gamma Editorial, 1980.

11 Nota 61 no original: Cogito ergo sum, frase de René Descartes (1596-1650).

12 Nota 62 no original: A expressão latina ad plenam vitam significa “para a vida plena”.

- A Terra em Pandemia – apanhado de textos críticos

THE WASTE LAND

Aleilton Fonseca

COMENTÁRIOS CRÍTICOS

O POEMA DE ALEILTON FONSECA

Este brevilongo poema de Aleilton Fonseca, atravessado de referências clássicas, e não apenas por esse motivo, toca as fímbrias da gnose oceânica de Invenção de Orfeu, desse misterioso Jorge de Lima que permanece pouco lido (pela crítica) em sua verdadeira dimensão. Se recuarmos mais no tempo, ainda situados na literatura brasileira, é possível também aproximar este Aleilton daquele campeador que é o Sousândrade d’O Guesa. Porque este Aleilton tem sim um pouco da empatia épica e do verbo por vezes convulso daqueles dois poetas tão diferentes e extremos, e que tanta celeuma crítica têm causado nas últimas décadas, em especial o polêmico autor d’O Guesa. Mas The Waste Land revela igualmente um poeta indignado frente à grande metrópole mítica, este nosso mundo bastante fraturado e que nos desabilita como seres humanos. E aqui, singularmente, na esteira do Drummond d’As impurezas do branco, quando o itabirano assume a função do repórter na fixação de pequenos quadros cotidianos, em geral com um indisfarçado niilismo banhado em sarcasmo. Drummond, contudo, nunca buscou escrever poemas longos de ânimo varonil, e entre os modernistas de primeira hora até Bandeira afirmou não ter a vocação para a poesia de sopro épico – e realmente não tinha. Entanto são, todas, considerações inatuais, essas que alinhavei acima. Melhor dizer: The Waste Land é poema que se impõe à surpresa da intemporalidade, justamente porque erigido sobre fatos de imprevista urgência e com evidente e perfurante comprometimento do seu autor. E que maduro compromisso nesta via de mão dupla, tanto literário quanto de redenção humana. Sim, enquanto dormimos, o poeta vigia.

André Seffrin, crítico literário, bibliófilo.

Saquarema-RJ, 18.7.2020.

THE WASTE LAND

A literatura sempre respondeu a crises e desafios sociais com acautelamento, aforismos e atitudes político-filosóficas pacificadoras. Ao longo da história literária há vasto registro de textos de sabedoria e exemplo, que respondem às grandes crises. Ocorre-me os cem contos, que se encerram no Decameron, de Giovanni Boccacio (1313-1375), espécie de apelo à vida culta e à sanidade, em meio a situações de risco social. A literatura também detém tópica, que atravessou séculos, e que acena para as virtudes da vida no campo; em língua portuguesa, como em Sá de Miranda (1481-1558), nas Éclogas, ou, no século XIX, em A cidade e as serras, de Eça de Queirós (1845-1900). Registro, no presente, com especificidade, a narrativa de José Saramago (1922-2010) Ensaio sobre a cegueira, que nos adverte sobre a imagem de um tempo sombrio, às vésperas do novo milênio; ou, ainda, o poema de William Stafford (1914-1993), “Traveling through the dark”.

Hoje, vivendo a crise e a dispersão no mundo globalizado, entre produções de poetas e ficcionistas, quase se preveem os desastres causados pela ausência de uma teoria ecológica mais elaborada e de mais vasto alcance, que expusesse o fato de que o capitalismo é insustentável do ponto de vista das três ecologias, de que nos falava Félix Guattari (1930-1992), a dos recursos físico-biológicos, a política e a mental, das nossas capacidades de precaução, esgotadas pelo crescimento da competição e estimulação das novas tecnologias digitais da informação e comunicação. No século XX, A Peste (1942) é uma narrativa emblemática, de Albert Camus (1913-1960), que chama a atenção para as implicações sociais das pandemias — particularmente o isolamento e as falhas do estado em conter a doença ou moderá-la. Quando o momento histórico atípico é tangível, e, como traduzem os filósofos, passamos a viver como seres sem perspectiva de futuro, atendo-nos a pensar na sobrevivência, não mais como indivíduos, mas como espécie, a lógica dos filósofos nos adverte em visíveis percepções sobre a complexa, cruel, constante e iminente mudança. Aqui, se ilumina a exceção e identificamos o pensamento poético como salvaguarda da inteireza do humano.

Com o presente surto da pandemia de Covid-19, ao redor do mundo, poetas respondem por meio da criação. O trabalho de Aleilton Fonseca (1959) é a uma dessas humanas e artísticas intervenções — uma inserção poética que descreve, comenta, adverte, conforta e confronta — um labor, no qual, o poeta perscruta-se, propõe, homenageia e intervém pela palavra, ao longo de alguns meses. Surpreende-nos, de que modo, a sua poesia percebe e traduz em verso de cadência regular a experiência da contemporaneidade, no contexto da prevalência da presente crise, vivendo ele numa metrópole — a cidade do Salvador, no segundo decênio do século XXI.

A estrutura do longo poema, The Waste Land (2020), ousa e realiza a apropriação de textos antológicos da lírica ocidental da cultura helênica, desde Ovídio às admoestações de vozes alemães, francesas e norte-americanas, especificamente, citando os poetas críticos referenciais, Gottfried Benn, Charles Baudelaire e T. S. Eliot. Faz, portanto, uso e exposição da apropriação e do recurso de intertextualidade, como método de sua arrojada produção poética.

The Waste Land divide-se em cinco cantos. No primeiro, em seis estrofes, permite-se a emergência crítica dos aspectos contextuais e das transformações resultantes dos contra valores sociais, hoje. Sua escolha formal traça uma abertura, cuja mancha sobre o suporte da tela ou no papel impresso apresenta certa regularidade, em intermitentes discussões com os citados poetas da modernidade. Enceta-se um diálogo com seus poemas e cânticos referenciais, anotando-se que, mais poesia se faz necessário, como um montanhoso percurso de mais perguntas do que respostas. No segundo canto, revela-se, nas três estrofes, em décimas, o eu-lírico em vivências alusivas ao jogo da Fortuna, da tradição de leituras prestidigitadoras, citando-se com ironia o famoso aforismo de Albert Einstein, “Teu deus não joga dados com o universo.” O terceiro, mais longo, compõe-se de mais de uma dezena de décimas, que mapeiam o roteiro da doença. O poeta faz o registro minucioso e ressentido da devastação, que se alastrou mundo afora, nomeando sua geografia tenebrosa e sem limites. No quarto, em seis décimas simetricamente arranjadas, o poeta investe numa forte invectiva sociopolítica, verdadeiro libelo, que qualifica e nomeia os líderes nacionais, travestidos em figuras toscas, a exercerem o personalismo, a omitirem-se dos papéis sociais e da promoção do bem-comum — tarefa que lhes foi outorgada pelo povo brasileiro. As duas décimas finais retornam a fontes ocidentais, e, a citação do Apocalipse (c. 9, v. 20) contrasta com as chamadas humanitárias e integrativas dos homens entre si, num solene retorno à natureza como fonte de sabedoria e linguagem. Completa-se, assim, obra de grande fôlego e alta motivação crítica, que já figura, naturalmente, entre as mais criativas e necessárias vozes da contemporaneidade, que o momento histórico e sócio-político demanda.

Heloísa Prazeres, poeta, ensaísta (UFBA)

Salvador, 23.7.2020.

Uma seríssima advertência

The Waste Land aponta para a nossa trágica atualidade sob a ameaça do vírus mortal. Estruturado em cinco cantos, o poema lembra-nos outras trágicas pandemias, que ficaram na memória dos Romanos, imortalizadas pelo poeta Ovídio em Metamorfoses, aquelas que assolaram lares e levaram muitas pessoas à morte. Com uma linguagem que lembra a fatura dos grandes poemas épicos, feito um palimpsesto, o poema de Aleilton Fonseca narra a saga da Covid-19, agora no século XXI, desde o surto inicial até seu espraiamento pelos continentes, deixando rastros de dor e de silêncio. Trazendo referências da literatura mundial e da filosofia, que vão desde Thomas Mann, Charles Baudelaire, René Descartes, o I Ching, a Bíblia Sagrada etc, o poema também alcança essa Terra brasilis¸ com a marchinha “Pra frente Brasil” dos anos 70, que estimulou a vitória da Copa do Mundo de 1970, durante a Ditadura Militar, e o hino “God Bless America”. No último canto, a metamorfose da vida fala mais alto, e adverte que “as profecias estão na Lei”, lembrando a visão do oráculo. Se a besta foi presa, o retorno da maldição não é, necessariamente, sinônimo de aprendizagem, mas constitui uma seríssima advertência para que nossas consciências aprendam. E, sob o olhar de Chronos, o que deve ser aprendido, deverá sê-lo em seu devido tempo, para acender a luz em cada um de nós.

Anna Rosi, poeta, tradutora, professora (UnB).

Brasília, 27.7.2020.

ODE À ANGÚSTIA EM QUE VIVEMOS

Primeiro, Aleilton Fonseca deu voz a uma narradora fabulosa num romance intitulado Nhô Guimarães, com o qual homenageia o autor do Grande Sertão: veredas, ao mesmo tempo em que ressignifica o seu universo e vocabulário, recriando cenários, personagens, memórias, sonhos, reflexões, numa fina carpintaria literária, feita de encanto, beleza e apuro formal.

Em outro romance, O pêndulo de Euclides, ele ouve o que as vozes do sertão têm a dizer hoje sobre a Guerra de Canudos, em busca dos sentidos ocultos de uma aventura épica e trágica.

Agora, em tempo de cidades pasmas e da vida congelada, a releitura de um célebre poema de T. S. Eliot (A Terra Desolada, ou A Terra Devastada etc., dependendo do tradutor), símbolo da civilização sem rumo depois da Primeira Guerra Mundial, leva Aleilton a outra vez dar asas à imaginação em busca da esperança em meio ao medo e à morte. Ode à angústia em que vivemos neste ano de 2020, este seu poemaço narrativo. The Waste Land acende uma luz no fim do túnel, com a vida fluindo conforme os quatro elementos, em meio a tristes seres fantasmas. Como a nos dizer que sempre restará a poesia, nem que seja como a nossa única salvação.

Antônio Torres, escritor (ABL).

Petrópolis, 30 de julho de 2020.

LAS TIERRAS EN PANDEMIA

Thomas S. Eliot escribe La tierra baldía –estandarte de la poesía del S. XX en tiempos de desesperanzas- y reinterpreta la tierra devastada por la I Guerra mundial; casi un siglo después Aleilton Fonseca en diálogo con el poeta nacionalizado inglés, se esfuerza por reconocer los efectos del Covid-19 que en menos de 90 días saltó todas la murallas y puso en evidencia lo limitadísimo de nuestra condición humana ante los cuerpos que se enferman en proporciones matemáticas estremecedoras. La lectura de The Waste Land, texto que gentilmente Aleilton me hizo llegar, me emocionó en un principio y me llevó a otras varias lecturas – entre ellas la del poema de Eliot – que alimentaron cada vez nuevas reflexiones.

Nada ni nadie permaneció inmune después de que la OMS declarara la EPIDEMIA de COVID-19 el 11 de marzo del 2020. Desde entonces, infectados o no, estamos ante un letargo universal que reniega de los espacios y del tiempo: estamos todos en una misma situación, llenos de incertidumbres y en un presente continuo. La única certeza es que “Mañana no seremos los que fuimos ni los que somos”, como nos anticipa el epígrafe de Ovidio en el poema de Aleilton.

Este estado de emergencia impuso a través de normativas y protocolos exhaustivos su propia dinámica “global” e “igualitaria”. La pandemia crece entre el desierto de las grandes ciudades y las aglomeraciones en hospitales, laboratorios, talleres y cementerios. Los rasgos identitarios de cada lengua, fueron trasvestidos con un léxico enunciado en diferentes idiomas “neutros”: confinamiento, distancia social, aislamiento obligatorio, tapabocas, encuentros virtuales, teletrabajo, teleconferencia, lockdown, responsabilidad social, cuarentena. Expresiones cuyos significados parecieran prescindir de las relaciones humanas.

Nuestros grupos de pertenencia conciben la vida o el dolor de manera diferente, cualquiera sea el territorio que habitemos. Nuestros cuerpos están modelados por tradiciones y culturas, nuestras ceremonias y ritos ante los nacimientos, las uniones y fallecimientos constituyen nuestros rasgos de identidad.

Sin embargo, lo cotidiano ya no nos pertenece, lo privado se hace público y lo público invade nuestra intimidad. Esta nueva cotidianeidad nos acerca a quienes están lejos y nos aleja de los que queremos cerca –vecinos, amigos, abuelos, compañeros de trabajo, alumnos-.

Voces, ruidos, compañías que envuelven a la desolación, a este extenso soliloquio en nuestras más intimas lenguas, enunciándonos en un lenguaje universal, árido, cadavérico.

¿Cuál es la voz que reconoceremos detrás de las máscaras y que nos dará identidad cuando “volvamos a la normalidad”? ¿Cuál normalidad? ¿Cómo recuperar los actos a ejecutar? ¿Quiénes serán “los otros”?.

El término enfermedad viene del latín infirmitas, que significa literalmente «falto de firmeza». La definición de enfermedad según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la de «Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible». Es decir, es lo que se manifiesta. En el transcurso de este 2020, se manifiestó la enfermedad en millones de cuerpos, que fueron enfermando a su vez cuerpos y organizaciones sociales.

Tanto en los versos de Eliot como en los de Aleilton, no se reconocen resonancias de los conceptos de destino o azar. La suerte no está echada ni en la partida de ajedrez de uno, ni en la interpretación de las cartas de Tarot en el otro. Aunque los posicionamientos sean diferentes: la estrategia, el diálogo y la inteligencia aplicada en las partidas de ajedrez y la expectación, el misterio y lo ancestral del Tarot.

“A vida nao está nas cartas. Teu deus nao joga dados”. Y aunque la epidemia entrelace vidas y muertes, encuentros y abandonos, ciencias y creencias Aleilton nos advierte “A história jamais é uma escrita de mao única”. Y la memoria de los sobrevivientes tal vez no nos remitirá a la historia que hubiesen escrito las manos de los muertos en tiempos de pandemia.

Algunos de los tantos síntomas del COVID19 es la pérdida del olfato y el gusto, la alteración y el desorden de los sentidos. Tal vez por ello es que Aleilton Fonseca a través de este extenso poema con sus imágenes tan estremecedoras, ironías y diversidad de voces entre citas, pensamientos, recuerdos y exhortaciones, pretenda sacudir nuestros sentidos aturdidos. Desde la advertencia de las primeras señales “O verao dera sinais; fomos vis, cegos e surdos.” en O enterro dos mortos hasta el Canto final

“A vida fluindo conforme os quatro elementos.

Salve, Gaia, oh mãe Natureza! Adplenam vitam.”

Que así sea….

María Pugliese, poeta, ensaísta (Universidad de Luján).

Buenos Aires, Argentina. 30.7.2020.

THE WASTE LAND

En todos los idiomas: en el italiano de Dante, el español de Borges, el alemán de Mann, el francés de Baudelaire o el inglés de Eliot, en el portugués de Pessoa o Drummond, de Mário de Andrade o de Gregorio de Matos, en todas las lenguas habladas en el Mundo y en las que ya no se hablan, como el latín de Virgilio o de Ovidio, en todas los idiomas, como digo, la tragedia se cierne en forma de peste invisible. Y la tragedia exige una voz que agrupe todas las lenguas en un solo canto. Una voz que sepa decir del dolor inmenso que se cierne sobre el corazón humano, el peso inconmensurable de la muerte, pues, como se sabe, el Hades se encuentra más allá del espacio y del tiempo. Una voz que surja entre las voces y los llantos, que sepa elevarse como el ave en los espacios inmensos para desde allí vislumbrar un futuro de esperanza.

Nos hacía mucha falta de una voz así, de un poema épico que diera cuenta de toda nuestra humillación y también de nuestra confianza de que todavía hay un futuro que podemos imaginar más allá de la extraña normalidad de la pandemia: una nueva realidad donde los sueños puedan ponerse en pie como gigantes homéricos, capaces de derrotar a los dioses marchitos de nuestra civilización.

Aleilton Fonseca ha entonado su canto y ha hecho suya esa voz para llamarnos en nuestras pequeñas tumbas en las que estamos confinados, para despertarnos del largo letargo invernal y decirnos que habrá un nuevo sol, que “todo a su tiempo de cumple”, que “la vida fluye” y lo seguirá haciendo como un río, o un bálsamo, que habrá de consolarnos y reconciliarnos con la Madre Naturaleza. Adplenam vitam.

Antonio Maura, escritor e ensaísta (Instituto Cervantes/ABL).

Rio de Janeiro, 8.8.2020.

TIERRA DEVASTADA, TIERRA ESPERANZADA

“Lê-me! Perdoa-me! Escreve o teu próprio testamento!”

Aleilton Fonseca, The Waste Land.

Aleilton Fonseca ha escrito un poema hermoso sobre esta cruzada contemporánea que nos aniquila. Vivimos en un mundo global que habíamos forjado a nuestra imagen y semejanza mientras nos creíamos dioses. Antes lo éramos, pero ahora esa realidad no existe. Este virus que nos asola no conoce límites, no sabe de fronteras, de clases sociales, de edades, de condición o religión; y se extiende por el planeta como una plaga divina. Aleilton Fonseca lo sabe, como todos nosotros, porque lo ha vivido. Lo ha descrito en este poema por momentos desolador, para que quede como un monumento a la consternación, para que tanto sufrimiento no caiga en el olvido y en el tiempo por venir, cuando ninguno de nosotros pueda recordarlo, las generaciones futuras sepan que sufrimos un fin del mundo anticipado y que algunos sobrevivimos, aunque nuestra existencia cambió tanto que era ya apenas reconocible.

La lectura de este bello poema de Aleilton Fonseca pone de relieve un hecho: todos habitamos en el mismo espacio y en el mismo tiempo, porque lo que él cuenta, sin duda inspirado por sus vivencias brasileñas, surgido en otro continente, también ha arrasado la vieja Europa, a más de 8000 kilómetros de distancia: calles desiertas, tristeza, desolación, enfermedad, dolor, muerte, crisis, economía ahogada, gente depauperada… Un mundo en descomposición. Por eso no es difícil vincular la pandemia con el grito global que acaba de surgir contra el racismo. “Take your knee off our necks!” es una consigna que nos representa, que se ha convertido en un símbolo contemporáneo y que sorprendentemente emparenta dos hechos que solo en apariencia están muy alejados. Queremos vivir y ser libres, estamos exhaustos y no podemos respirar. Tampoco es difícil relacionar esta enfermedad universal con el poder que nos oprime, que nos miente, que no cuida de nosotros, a pesar de que es ese su cometido: “Terra arrasada. Estado enfermo. Terra resignada. / Sem lágrimas. Estado errático. Sem lástima. / Estado sem tino. Elos perdidos. Terra sem destino”.

Al final, sin embargo, se vislumbra un rayo de esperanza. Permanece agazapado en los sabios, cuidadores del fuego, y en cada uno de nosotros, que conservamos la energía en el fondo de nuestras conciencias. Hay señales de ello: “A vida fluindo conforme os quatro elementos. / Salve Gaia! Oh Mãe Natureza! Adplenam vitam”.

¡Salve! Vivamos.

Ascensión Rivas-Hernández, ensaísta, pesquisadora

(Universidad de Salamanca).

Salamanca, Espanha. 14.8.2020.

A CORAGEM DA POESIA EM THE WASTE LAND

Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos.

Bhagavad Gita, Mahabharata (sec. IV a. C.)

Robert Oppenheimer (1904-1967)

A história talvez seja um poema tão profundo, que somente em alguns momentos tenhamos coragem de visitá-la de fato. Um desses momentos tenha sido o de Robert Oppenheimer a respeito do feito apocalíptico da bomba atômica, o qual teve a responsabilidade de liderar. Naquele momento, citou um dos seus livros favoritos sobre apocalipses e deuses enfurecidos, o Mahabharata, num verso a respeito do grande terror da humanidade, a morte. Sobre os versos, os mais otimistas dizem tratar-se de literatura, os mais temerários dizem tratar-se da historiografia do nosso passado profundo. Os mais preocupados, dizem tratar-se de nossa natureza humana. Agora mesmo a morte, destruidora de mundos, nos enreda, e realiza a sua funesta missão. Assim como no longínquo passado, um conjunto extenso de versos vem à tona entre a História e a Poesia.

O nosso crítico maior, Afrânio Coutinho (1911-2000), já havia falado que há um risco na crítica, que toda escrita pressupõe um risco. Deveras, toda escrita nos coloca no risco do equívoco, no mau uso da língua e das ideias. No entanto, Coutinho falava do risco de falar a verdade, em tempos de bocas caladas, de censuras e ditaduras. De falar a verdade ao poder. Por conta desse risco o próprio Coutinho colheu desafetos na Igreja e noutras instâncias. Outro dos grandes intelectuais do nosso tempo, Edward Wadi Said (1935-2003), palestino, fala que é obrigação do intelectual falar a verdade ao poder.

Trata-se, Said, do intelectual sobre quem se escrevia nas paredes dos corredores da universidade norte americana (Columbia, NY) onde lecionava: “Cuidado com o terrorista!” Na qualidade de conselheiro de Yasser Arafat (1929-2004), os boatos nunca estiveram longe da verdade. Os dois autores assumem a essencial tarefa do intelectual, de seu ser, ao falar a verdade, não importa o risco. Agora em 2020, temos em vida o maior dos riscos, de tão extensivo que ainda é difícil colocar em palavras o risco a que estamos expostos. O ser do poeta, sua paixão, é não saber o limite entre o risco e a escrita. Portanto, o poema é a escrita da paixão pelo risco. Em presença dessa paixão, temos em mãos um poema que é todo risco, nada mais do que o risco, somente o risco.

Aleilton Fonseca escreve o sobre o risco maior.

O poema The Waste Land é a geografia poética da catástrofe global.

Incendiados pela força do acontecimento sanitário e político, as centenas de versos, conscientes do peso titânico da tarefa de imprimir poeticamente a tragédia dos nossos tempos, evocam a memória dos grandes versos do passado para auxiliar na tarefa.

Aleilton, por isso, irá desde os tempos imemoriais da antiguidade, passando pela literatura da Idade Média, chegando ao século XIX, início do século XX; causa vertigem o avanço panorâmico fúnebre sobre todos os continentes até a chegada no seu ambiente mais familiar e peculiar, a velha cidade do Salvador, quase chamuscado pelas chamas do perigo; para somente depois, contabilizar a viagem sóbria desse implacável inimigo invisível que arrisca ceifar milhões de vidas no mundo e centenas de milhares somente no Brasil. O risco de escrever ficou para trás, agora é a escrita sobre o fim.

Agora, é escrever para respirar, para suportar, para sonhar, acreditar, irmanar, se solidarizar, se indignar, para não deixar de sentir.

Dos inumeráveis temas que saltam nos versos de Aleilton, a crítica aguda ao capitalismo frio das sociedades é um elemento potente. A pandemia é tão eficaz, que faz surgir aos olhos a existência dos invisíveis, dos marginalizados, o cinismo das nossas democracias e cidadanias.

Não viam os próprios pés na lama, nos pregões da Bolsa?

Donos do lodo, lamaçais, imundícies de sangue e de pus.

Tudo foi o Nada. Vastas perdas e danos. Cego nadir. (7ª. estrofe).

A leitura dos versos traz à boca o gosto amargo dos comportamentos em

decomposição, das opções deletérias dos fascistas e violentos. Neles, Aleilton teve a coragem de registrar o recurso aos venenos e outros produtos químicos para produções alimentícias cada vez mais lucrativas, mesmo que causadoras de doenças e malefícios às populações consumidoras.

E na sexta estrofe:

Uma madame, mui rica e famosa rentista, sempre em férias,

Retornou da Europa, onde contraiu a tal gripezinha; e morreu.

Um rico empresário mudou-se da mansão para o túmulo.

Um morador de rua encontrou abrigo eterno numa cova rasa.

A poesia sempre foi uma bofetada no rosto dos insensíveis e dos desprovidos de empatia. Há tempos aguardamos um poema que novamente nos lembrasse a existência da poesia. Então há sim uma coragem em toda escrita. O poema de Aleilton é a coragem de esbofetear toda sofisticação do excesso e do desperdício, neste momento de desperdício de vidas, da malversação de existências.

Ricos, pobres e remediados, – agora sem remédio, sem distinção.

Oh, passageiros do efêmero, habitantes do caos!

Ora cativos das ruas, reféns de filas e labirintos.

Ora soltos ao ar livre dos campos e dos litorais.

Andam à noite, à beira-mar, vinhos noturnos, velhas canções.

Brindes à vida nas conchas, ostras sociais, cartões no bolso.

O desfile dos carros alegóricos, enredos de má ficção,

Revela um antigo baú de vícios e tristes seres fantasmais.

Sob a égide mítica dos sete demônios maiores:

Lúcifer, o senhor do palácio, voz do inferno, das trevas, da mentira.

Belzebu, o senhor da gula, voz do orgulho, da soberba.

Mamon, o senhor da opulência, voz da ganância, da avareza.

Azazel, o senhor das armas de guerra, voz da ira, ídolo dos assassinos.

Asmodeus, o senhor da luxúria, voz da concupiscência, do bestial.

Leviatã, o senhor do caos, voz da inveja, obsessão pelos bens

materiais.

Belfegor, o senhor da indolência, ídolo dos trapaceiros e charlatães. (…).

Os versos nos lembram um antigo poema pavoroso, sobre do que é feito o ser humano, Orgia dos duendes (1865), de Bernardo Guimarães (1825-1884). Naquela oportunidade Guimarães teve a coragem de trazer os seres demoníacos para o festim dos malditos e infelizes na vida terrena. Como toda poesia é memória, Aleilton nos lembra da existência dos demônios dos infernos e dos interiores, e nos adverte de que tanto eles sempre podem estar muito próximos, ou podemos nós mesmos assumir tais figuras infernais.

Enfim, The Waste Land, de Aleilton Fonseca é a expressão poética dos

nossos dias, dos nossos medos e dos nossos atos. Assim como os primeiros poetas, que cantavam, nas escuras cavernas, sob o risco da vida em meio a feras, o grande poema de Aleilton é uma historiografia do tempo presente, ainda em acontecimento e decifração, sem o refrigério de sabermos se haverá tempo para atos tão cotidianos e reconfortantes como decifrações.

Adeítalo Pinho, ensaísta, professor (UEFS).

UM PÉRIPLO ATENTO PELO MUNDO

Aleilton Fonseca iniciou em maio The Waste Land, ousado e conseguido poema de 620 versos, que terminaria de escrever em setembro, sobre a peste do século XXI. Nesses meses atravessávamos uma onda maligna que atingia o planeta como um tsunami – mas ainda outra (outras?) mais se anunciavam. O pesadelo da Terra devastada, a sensação de estranheza, vazio, isolamento, claustrofobia, a falta dos afetos e rotinas do quotidiano normal, a ausência de tudo o que considerávamos adquirido e dava prazer e cor aos nossos dias vão ficar suspensos por tempo indeterminado. E os danos físicos e anímicos dos que sobreviverem deixarão marcas profundas. Razão de sobra para agradecer a um poeta que, em áridos tempos de escassez, nos oferece a beleza de um poema que é um périplo atento pelo mundo e por grandes obras da literatura universal, sem medo de olhar de frente o que acontece, mas sem, apesar de tudo, deixar de apontar sinais de esperança e de partilhar conosco a alegria possível. Obrigada pela companhia bela e cúmplice das suas palavras, Aleilton!

Teolinda Gersão, escritora.

Lisboa-Portugal, 24.10.2020.

UM VERDADEIRO POEMA SINFÔNICO

Acabada a leitura, tenho a sensação de ter assistido a um concerto de Sibelius ou de Listz ou de Strauss, Richard Strauss, os mestres do poema sinfônico, os autores de Finlândia, “Les Préludes”, “Vida de Herói”, pois este The Waste Land é um verdadeiro poema sinfônico, que, logo no limiar – ah, Seuils de Gérard Génette – abre solenemente com três toques de trompete, avisando-me que o tema, a ideia motriz de todo o poema, é a morte, que hoje se nos apresenta com as feições de uma pandemia, mas que é entranhada em nossas vidas e em nossa história, desde sempre: “… pálidos e abatidos, cabisbaixos e assustados”.

E, galopando por cidades e países, vizinhos e distantes, por épocas históricas outras e chamando a testemunhos homens-símbolos de todos os tempos – Dantes e Camões, Shakespeare e Pessoa, Cervantes e Drummond, Baudelaire, Descartes, Mallarmé…-, o professor Aleilton dá-nos um quadro doloroso e inelutável da história dos homens.

Digo “professor” de propósito, porque quero ressaltar a capacidade do autor de transformar em matéria poética o seu cabedal de experiências e de conhecimentos pessoais e profissionais, bem evidentes nas 62 notas que acompanham o texto e que ao longo do texto se desmaterializam.

Viva a poesia que sempre se renova.

Giovanni Ricciardi, escritor e professor italiano.

Roma, Itália. 1.11.2020.

- Dados da publicação (abaixo)

Título: A terra em Pandemia

Autor: Aleilton Fonseca

País: Brasil

Gênero: Poesia

Ilustrações: Silvio Jessé

Editora Mondrongo

Formato: 21 x 26 cm / 110 páginas

ISBN: 978-65-86124-35-4

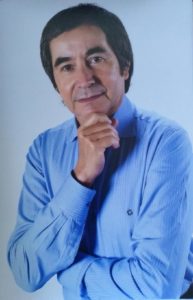

Aleilton Fonseca (1959), escritor brasileiro, nasceu em Firmino Alves-Bahia, cresceu em Ilhéus, e reside em Salvador-Bahia. Publicou 22 livros, entre conto, romance, poesia e ensaio, alguns no exterior. Doutor em Letras pela USP, é professor de literatura da UEFS, em Feira de Santana, Bahia. Participou do 28º Festival Internacional de Poesia (Quebec/Canadá, 2012) e do 12º Festival Internacional de Poesia de Buenos Aires (Argentina, 2017). Publicou em diversas revistas brasileiras e estrangeiras. Tem trabalhos traduzidos para francês, espanhol, inglês, italiano, neerlandês e alemão. Suas publicações mais recentes são: Un río em los ojos (Tradução de Alain Saint-Saëns, USA, 2013), Il sapore delle nuvole (Tradução de Antonella Rita Roscilli, 2015). O pêndulo de Euclides (romance, 2ª edição, 2017), La guerre de Canudos: Une tragédie au coeur du sertão (Tradução de Dominique Stoenesco, França, 2017), O desterro dos mortos (contos, 5ª edição, 2018) e A terra em pandemia (poesia, 2020), já em italiano, La Terra in Pandemia (Edizione WE, 2021, tradução de Simona Adivincula).