Terra Dividida e um conto

Excerto do romance “Terra Dividida”, ed. Laranja Original

- Laranja Original,Brasil.

(…)

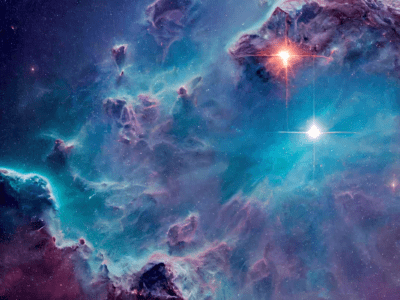

Este agosto que não termina! Quero adormecer vinte ou trinta horas seguidas. Quero calar as cigarras, não peço que me comuniquem o amanhecer ou o entardecer, quero esmagar as suas caixas acústicas, dilacerar os abdomens de todos os machos da face da Terra. Deixem-me continuar com o pijama imundo. Há uma infinidade de possibilidades quando sonhamos, que transcende ao estado de vigília, às experiências oníricas nos permitem magias e experiências ligadas à ficção científica, todo o material suplanta o ambiente da realidade e partimos para a esfera do etéreo. Outras dimensões ao nosso alcance – os objetos utilizados para concretizarmos o enredo dos sonhos são, de certa forma, onipotentes. Sento-me na gangorra que havia no quintal e nada me detém, pois ela se transforma num foguete espacial, voo a toda velocidade. A experiência vivida durante o arrebatamento encontra-se em latitudes e longitudes invulgares, os sonhos nos lançam em nebulosas sensações. Não quero acordar. Não quero acesso a instâncias premonitórias, e sim à formidável aventura que me espera quando fecho os olhos e me entrego ao mirabolante e alucinante mergulho no mar de imagens e realizações atemporais, não exigem de mim coerência ou valentia. O canto estridente das cigarras me desvia do Éden, elas querem nos ensurdecer ou estão nos prevenindo das catástrofes que seguirão depois deste mês agourento? Algo de mau se instala. Ouço vozes ao anoitecer que gritam: vaca, arrombada, piranha, puta, ladra; as panelas tinem em meus ouvidos, não é verdade o que me disse a Nena, eles não estão xingando a Dilma, é a mim que ofendem. O ouvido não se fecha, tento tapá-los com as mãos, as vozes trazem ódio no timbre e o ataque é iminente, só me acalmo quando o silêncio impera. Só assim, penetro em dimensões que me permitem lancinantes interconexões com planetas ainda não explorados e tudo é presente absoluto, uma espécie de rachadura que separa o passado e o futuro. O canto das cigarras me provoca arrepios, sei que anunciam tempestades. Novamente o choro me toma, insisto em me demorar na esfera onírica. Nenhuma lágrima irá me acordar. Deixem-me sonhar, por favor, que mal há nisso! Nem os computadores seriam tão eficientes para gerar seres como estes que projetei, uma verdadeira arquitetura, um misto de semblantes que recolhi das páginas de uma revista, unindo papai a Rimbaud, vovô a Matusalém, olhar de um e queixo do outro, fusão de imagens e sentidos, interposição de mundos. Eu não estou louca, apesar da minha cabeça ter se transformado num pêndulo em forma de foice… esquerda, direita; morte, vida. Estou zonza. O lúdico não pede decifrações, entregar-me-ei ao riso longo, embarcarei nos sonhos como a criança num parque de diversões e mesmo o trem fantasma seria uma alegria. O que eu disse? Alguém me chama? Quem está atrás da porta? Mamãe, é você? Já não sei o que a minha boca diz. Meu corpo queima, sinto uma sede imensa. Água. Água, deem-me água. Tomei mais dois benzodiazepínicos, quero uma pausa (Ó, sentiu o abalo sísmico?), dane-se a dependência química ou social, dormirei por anos. Adentrar no clube noturno e me distrair de olhos fechados, sem agendas e prazos, culpas ou superstições. Parem de problematizar. Que barulho é esse na escada? Encontraram armas químicas e declararam guerra. Evacuem a casa, deixem-me aqui. Não quero pensar, posso falar os blablablás, sem muita ciência. Zap, a luz se apagou! Por que ter medo, já repararam a rapidez com que conseguimos nos salvar dos perigos nos pesadelos? Somos mais que super-heróis. Isso é simplesmente magnífico, chegar a qualquer lugar em qualquer momento. Seguir como as gaivotas. Ovídio me deu asas e voo silenciosamente ao lado de outras criaturas. Por favor, parem de bater à porta. Onde estou? Na Nínive sanguinária, lugar de mentira e roubos? Ouço meu nome ecoando do fundo de um poço. NaYYYYYYYYYYYYra. Tento responder, mas a voz não sai. Estou sendo tragada para o ventre da baleia.

(voz da personagem Naira)

***

Prefácio ao romance “Terra dividida”, de Eltânia André

Editora: Laranja Original. Brasil. Coleção de Prosa

Kátia Bandeira de Mello Gerlach

Em “Terra Dividida”, a escritora Eltânia André oferece ao leitor a possibilidade de se tornar coadjuvante num voo por temas contemporâneos bordados no couro da pele das personagens, uma delas, a antiga artesã de sapatos naturais. Na Pirapetinga, palco principal, o inferno das aparências reina desde antes da revolução digital e persegue e cria marca de ferro nos seus habitantes em termos existenciais. Personagens não aleatórios pertencem a uma família e suas ramificações, fazendo-nos lembrar de “A Sibila” pela grande escritora portuguesa Agustina Bessa-Luís. A busca por B¬¬¬eatrice dispara a narrativa, resvalando em abismos já na abertura e preparando para o fim do que jamais termina verdadeiramente: um amor inebriado, a traição exposta e humilhante. Não é que o território, sobre o qual a gente se expõe, se divida com uma fissura na terra. O que encontramos nas páginas esteticamente elaboradas sobre o triângulo geográfico Pirapetinga, Rio de Janeiro e São Paulo, são mulheres e homens flagrados em suas rachaduras internas, cada qual como uma casa precisada¬¬¬¬ de restauração. As divisões se insinuam nos percursos pessoais vivenciados em camadas sociais díspares, mas igualmente dificultosas. No mundo criado por Eltânia André, a vida não atravessa os personagens como atravessaria uma folha de planta. Esta vida em potência humana máxima, que atinge a todos como uma irrefreável força cósmica, corrói os corpos por dentro e aprofunda os desafios quando a matriarca sui generis da família, a mulher espinha dorsal, vem a desfalecer em sua varanda-mirante, um observatório. A estrada-metáfora surpreende em seus contornos, ameaças absolutas e minúsculas miragens de esperança. “Terra Dividida” não é um livro baseado numa visão simplista em preto e branco. Desenrola-se na zona cinzenta e real onde “não se pode cutucar uma caixa de marimbondos e sair ileso” e tampouco “caminhar a passos tão largos” quanto os imaginados. Portanto, em “Terra Dividida”, revela-se o indivíduo, objeto de suas circunstâncias como dita Gasset, diluído por estatísticas ou pelo próprio destino de seu país, conforme vaticinado na filosofia de Bauman. O gato Getúlio será decisivo em suas reações e acompanha a sucessão de fatos como se estivesse ao pé do leitor.

***

Um conto

O Rastro da Letra

Teria sido uma palavra ausência, uma palavra-buraco, escavada em seu centro para um buraco, esse buraco onde todas as outras palavras teriam sido enterradas. Marguerite Duras

Temo não ser compreendida, mas quem é, sobretudo nesse mundo, vasto mundo de mistificação, etiqueta e manipulação? Digo já, na antessala de minhas perplexidades, que tiveram origem naquele caminhar trôpego rumo ao Colégio, que consegui violar a minha biografia, burlando o mais poético do tempo, aquele que não tem ordem ou lei, ou aquele que pode ser entendido como renúncia ou insularidade. Vivi para contar.

Andava agarrada ao meu silêncio, era uma maneira de ceder a essência introspectiva que se cristalizava diante do confronto com as palavras inexistentes ou desconhecidas, além do apego à solidão e seus paradoxos. Isso me faz lembrar de alguns cenários daquela adolescência: a) de quando, no intervalo das aulas me retirava de cena e me alienava num canto distante; b) do pânico que sentia nas aulas orais de inglês ministradas pela professora Mary, em cuja didática negava-se a falar qualquer palavra em português; c) da inveja que tinha das meninas que se dedicavam aos esportes, como natação ou voleibol. Esse sentimento de desagregação e isolamento impunha-me um viés de invisibilidade e em mim urgia um ai de espanto diante de tanta fragilidade. Não vencia a mim mesma.; d) de algo obscuro anterior a tudo isso.

Não obstante essa carga de interdições, essa precoce rouquidão e espanto; um certo não-ser-nada, não-querer-ser-nada, nunca-poder-ser-nada, soube que o que em mim, ainda que eu não decodificasse, era ter todos os sonhos do mundo.

Ainda desejo, para além do pavor daqueles anos de descoberta, renascimentos e renúncias, fazer a viagem no trem de alta velocidade por baixo do Canal da Mancha, de Paris a Londres. Uma metáfora tardia que me auxilia a percorrer o espaço insondável, como se fosse o mesmo túnel daqueles anos difíceis da infância e adolescência, quando entre o chegar e o partir, havia o desejo de buscar noutros espaços e geografias, os territórios que nos negaram, um corredor polonês invisível a me desafiar.

Moro em São Paulo onde a vida quotidiana é pressurosa, correria para todo lado, tudo se converte em máximo esforço. Se você não se apressa para sair do metrô, arrastam-nos entre pernas; andam como slogans ambulantes, outdoors vivos a estampar a ordem do mundo de competição e enfrentamentos. A publicidade ecoa que tempo é dinheiro. Esse vírus entranha, subverte-nos, amedronta, mas quando dei por mim andava na contramão, era outra a minha urgência. Segui mesmo impaciente com a morosidade, não a do atendimento nas repartições públicas, mas com o desejo que acumula nas minhas costas toda a carga de enigmas e equívocos.

A Samanta, colega da sexta-série, em seus arroubos e atrevimentos, fez a intervenção empírica, um corte brutal naquele planeta ensimesmado que eu vivia, numa galáxia fronteiriça do nada que é tudo: Qual é mesmo o seu nome? Não seria tão fácil saber qual atalho tomaria para recuperar o tempo perdido. Mas uma energia que se acumulava ganhou força com a voz debochada de Samanta, como uma catapulta que te lança, foguete invisível, para o mundo que deveria ter sido seu e te negavas.

Foi num galope e da forma mais inusitada, entendi com o “tempo perdido que “só se pode criar aquilo a que se renunciou”. Comecei a ver o poema e dei de cara com a primeira letra do meu nome, a simples grafia do “E” representou um divisor de águas, um marco regulatório na sequência de mudanças. Esse “E” que sempre foi redondo e majestoso, lembrando-me, depois de pronto, algo que tivesse um parentesco com uma formiga cabeçuda incrementado com o adereço de um pequeno rabinho. Olha, que já havia aprendido de tal forma a desenhar essa primeira e maiúscula letra sem precisar esfolar os neurônios, então, por que ela passou a insinuar a sua existência como um pâncreas inflamado? Que esfinge me atormentava a ponto de devorar-me com inquietações? Como não temos explicação para tudo e nos resta a rendição ao imponderável e o inominável, vislumbrei uma longa e estranha estrada. Não sei como se deu, mas treinava uma nova rasura para o “E”, como se nascesse de um estilete invisível. Não sei exatamente como descrevê-lo, penso que levemente quadrado, em cuja extremidade se bifurcavam como três pontas do garfo, e para ganhar identidade e estilo, soprei-lhe uma bolinha no final de sua haste principal, talvez reverberando aqueles minúsculos cilindros de sabão que eu liberava nos canudos feitos com talos de mamona nas solitárias brincadeiras no fundo de nosso quintal. Não faz diferença que não se consiga visualizar a estética dessa vogal que inicia o meu nome (ainda tenho pudor de pronunciar o pronome de posse), mas que se entenda o quão importante foi chegar a essa arquitetura gráfica (assim como o homem chegar à Lua, enquanto a Humanidade caminha na tira de moebius de Escher), para atender a minha pressa, ou pelo menos, para que se possa entender que o mundo já andava exigindo de mim essa marca registrada da urgência, essa ordem que tem nos empurrado goela abaixo os códigos, referências simbólicas e o lugar que nunca alcanço. Eliane Maria era uma marca tatuada no corpo, como o ferro em brasa que registram a posse sobre o gado.

Com essa pequena mudança, que pode parecer uma simples alteração cosmética num poema, eu já dava risadas das piadas que contavam sobre diretor e o professor de Educação Física. Estava dando certo, o desassossego permanecia de uma forma produtiva. E a garota se socializava. Mas o efeito terapêutico não atravessou o obscuro do sentido de minhas escolhas, esse comando visceral, mineral – que resiste bravamente.

Confesso que, quando distraída, ainda desenho o “E” redondo que herdei de minha mãe. Só percebi o óbvio quando ele estava promulgado, nem isso era só meu e de minhas mãos. Ou o “E” que me remetia a uma nova possibilidade de releitura. O traço salta do grafite, e eu não faço a escolha, acontece num imperativo sequencial que mal damos conta e que toma conta de nós.

O que me nocauteou foi o maldito “N”, a quinta letra do meu primeiro nome, que era originalmente um desenho legível, mas quando a adolescente se distraiu, ele se metamorfoseou ou se mimetizou em “U” e se espalhou pelo meio de todas as outras palavras. Desorganizou o alfabeto. Esse “N” ordinário confirma o que dizem: a criatura se virou contra o criador, apesar de que eu ainda tenho dúvida se sou criadora ou mera copidesque. Um “U” para dificultar a leitura da palavra que onde se deveria ler “N”. Quis ser arrojada e enigmática, mas que trabalho tem me dado. Pela urgência subjetiva da garota, surgiu para ficar aquele “N”, a letra subversiva, que se infiltrou em cadeia na vida das outras palavras que escrevo. No ir e vir de Sísifo, a pedra se deslocou do ponto de partida.

O meu segundo e muito questionado nome: Maria, sempre foi defendido por minha mãe, “filha, mas é o nome da mãe de Jesus, nome de todas as mães. Foi uma homenagem santa”; eu não me conformava, “mas, mãe, não é nada revolucionário o nome santo que me deram, o pai não foi contra?”. De nada adiantou. Rendida ao incognoscível, mas não completamente, o “M” passou a ser lido por mim (porque continuei a escrevê-lo com os mesmos traços) como sinônimo de miradouro. E bastava subir as montanhas da letra para vislumbrar outros cenários e ficcionalizar a verdade que me deram.

Desconfio que foi assim que surgiu a escrita e que todos os meus textos germinam desta história, que se não pode ser compreendida em sua totalidade, pois a verdade só poder ser dita nas malhas da ficção, pode ao menos ser lida.

Eltânia André nasceu em Cataguases (Minas Gerais/Brasil), atualmente mora em Portugal. Formada em Administração de empresas e Psicologia, com especialização em Psicopatologia e Saúde Pública. Autora de “Meu nome agora é Jaque” (contos, Rona Editora, BH, 2007), “Manhãs adiadas” (contos, Dobra Editorial, SP, 2012), “Para fugir dos vivos” (romance, Editora Patuá, SP, 2015), “Diolindas” (romance, Editora Penalux, SP, 2016, escrito em parceria com Ronaldo Cagiano), “Duelos” (contos, Editora Patuá, SP, 2018) e “Terra Dividida” (romance, Editora Laranja original, SP, 2020).